まだまだ新型コロナ禍により何処かへ遊びに行きにくい状況が続いています。

でも、日本各地のどこへでも想いを馳せることは出来ますよね。そんな時に役立つのが、各地を紹介するガイドブックです。

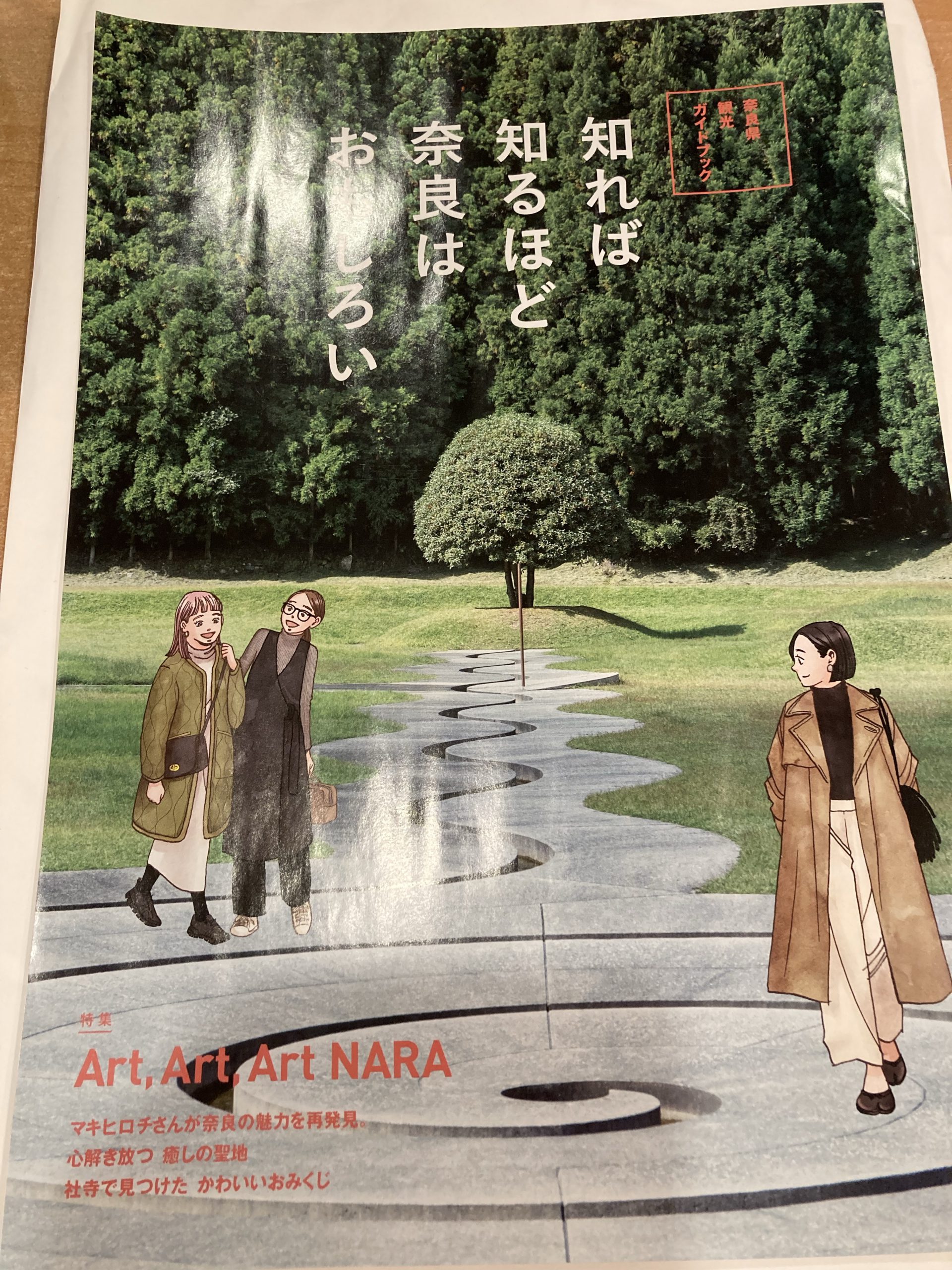

昨年12月には、奈良県の魅力を紹介する奈良県観光ガイドブック「知れば知るほど奈良はおもしろい」が発行されました。

奈良県内の《年間行事》や、県内を奈良エリア、生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア、山の辺・明日香・橿原・宇陀エリア、吉野路エリアの4つに分けそれぞれのエリアの見どころやグルメ、お土産などを紹介する《エリア別スポット紹介》、そして《社寺で見つけたかわいいおみくじ》などを掲載しています。

そんな中から、私が気になったのはまず社寺で見つけたかわいいおみくじです。

最近は都内の社寺でも天然石付きなど色々なおみくじを見かけます。

奈良県にもあるのですね。

さすが奈良というのが、春日大社や薬師寺の鹿みくじ、興福寺の白鹿みくじ、同じ鹿でもそれぞれ形や顔が違います。また猫の色ごとに色々なご利益があるという吉野の如意輪寺の猫みくじも気になりました。

そしてこのガイドブックは写真も豊富です。素敵な景色がたくさん紹介されています。

中でも私が実際に見たいと思ったのは、吉野路エリアの夢淵です。翡翠色の美しい川面やその上流ある東の滝、その神秘的な光景は是非自分の目で確かめてみたいですね。

また食いしん坊の私は、明日香村の苺スィーツも食べたいです。

このガイドブックは、都内なら新橋にある奈良まほろば館など奈良県の観光案内所などで配布されています。またデジタルガイドブックもあります。

そして奈良といえば社寺という方には、2月中旬頃には、「祈りの回廊2022年春夏版」の発行も予定されています。こちらもチェックしてみてください。

[資料提供 奈良まほろば館]